ブログ > 「医療の入口」から始まる医療DX

「医療の入口」から始まる医療DX

-

2025.07.15

インタビュー

外国人患者の“特別対応”から“日常対応”への転換

訪日外国人の増加に伴い、医療現場では言語や文化の違いによるさまざまな課題が浮き彫りになっています。なかでも、予約・受付・問診といった「医療の入り口」における対応は、患者の不安や混乱を招くだけでなく、医療スタッフの負担も増大させています。こうした背景の中で、テクノロジーの力を活用し、外国人患者にもわかりやすくスムーズな医療体験を提供する取り組みが進みつつあります。

本記事では、多くの外国人患者の受け入れを行っているイーヘルスクリニック新宿院 院長・天野 方一先生と、多言語対応の医療アクセス支援サービスを提供するAmbii株式会社 共同創業者&CEO・平良 侑希氏にお話を伺いました。

お話を伺った方々

Ambii株式会社 共同創業者&CEO・平良 侑希氏

自分が海外で医療のアクセスに苦労した経験、日本では留学生に助けを求められた経験から世界のどこにいても安心して医療が受けられる社会を創るための手段としてAmbiiを起業。令和元年度つくばSociety5.0に採択されつくば市のサポートを受けながら多言語対応医師検索・予約システム及び14言語に対応したデジタル問診票を開発・提供している。

イーヘルスクリニック新宿院 院長・天野 方一先生

イーヘルスクリニック新宿院 院長、帝京大学大学院公衆衛生学研究 客員研究員、久留米大学医学部公衆衛生学講座 助教、合同会社ActiveHealthLab代表など

埼玉医科大学卒業後、都内の大学附属病院で研修を修了。東京慈恵会医科大学附属病院、足利赤十字病院、神奈川県立汐見台病院などに勤務、研鑽を積む。2016年より帝京大学大学院公衆衛生学研究科に入学し、2018年9月よりハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)に留学。予防医療に特化したメディカルクリニックで勤務後、2022年4月東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院 (eHealth clinic 新宿院)」を開院。複数企業の嘱託産業医としても勤務中。

増加する外国人患者の実情と課題

2025年4月、日本を訪れた外国人は約390万人に達し、単月として過去最高記録を更新しました。

また、在留外国人は令和6年6月末時点で約376万人に上り、都市部を中心に医療機関への受診ニーズが急増しています。

天野氏)同院では多い日で患者の3分の1を外国人が占め、旅行者、居住者、アンチエイジング目的の受診など多彩な層が訪れます。旅行者の多くは発熱や薬の持参忘れなどによる急性の相談を目的とし、在住者は慢性疾患のフォローアップや定期検診を受けるケースが半数を占めます。

こうした多様なニーズに応える一方で、医療現場には大きな障壁もあります。まず、オンライン予約では日本の電話番号を必須とする既存システムが多く、旅行者や来日直後の居住者は予約自体が完了せず、問い合わせ対応が頻発しています。加えて、問診票が日本語のみ対応の場合、必要事項を入力してもらうのに1件あたり20分以上かかるケースも珍しくありません。

天野氏)これらのハードルは、外国人患者の安心感を下げるだけでなく、医療機関のスタッフにも大きな負担を強いています。言語の壁によりコミュニケーションが円滑に進まず、初診時のヒアリングに時間を割かれることで、診療・会計までのプロセス全体が停滞します。結果として、院内の回転率が低下し、患者満足度にも影響を及ぼす可能性があります。

医療機関の“入口”を変える:予約・問診のデジタル化と多言語対応

天野氏)従来の予約・問診フローには以下のような制約があり、DXへの着手が急務となっていました。

1.電話番号必須のハードル

主要な国内予約システムでは、日本国内の電話番号が登録条件となっており、海外からの旅行者や来日直後の在住者は予約自体が完了できず、結果として予約センターへの問い合わせ件数が増加。受付スタッフの業務負荷が肥大化していました。

2.日本語のみ対応の問診票

紙またはPDF形式の問診票は日本語設計が前提で、多言語対応は未整備。診療前のヒアリングにも二重手間が生じ、診療キャパシティを圧迫していました。

3.スタッフ教育・対応の限界

院長の私自身が英語・中国語を話せるとはいえ、全員対応は困難。本来の診療業務に支障をきたす場面も見受けられました。

平良氏)日本語が十分に話せない外国人患者にとって、「医療機関との最初の接点」である予約・問診フローの多言語化・デジタル化は、医療機関へのアクセス性を劇的に向上させられると考えています。私たち日本人が不自由にしていない日常接点も、外国人によっては相当な負担になってしまっていることを理解して、天野先生と今回このような課題整理とDXの構想を議論しました。

「入口のDX」によって予約完了率や問診入力速度を改善し、次のステップとして院内コミュニケーションの効率化や他DXサービスとの連携を視野に入れた段階的アプローチを進めたいと思いましたね。

多言語対応と予約動線統合で実現する医療の「入口のDX」

天野氏)「入口のDX」の柱となるのは、多言語対応とスムーズな予約動線の統合です。イーヘルスクリニックを含む、多言語対応の医療アクセス支援サービス「Ambii」のユーザーはWebブラウザ上で母国語を選び、自分の言葉で自由記述を含めた問診入力が可能。UIは日本語版と同等の構成を保ちつつ、英語・中国語・ベトナム語など主要な14言語をカバーしています。

これにより、従来の予約・問診フォームに比べ、ユーザーの入力ミスや誤解を大幅に削減しました。

平良氏)「Ambii」のWeb問診票は単なるフォームの置き換えにとどまらず、クリニックの窓口業務から診療前準備までを一気通貫でDX化する核となります。

院長の私自身が英語・中国語を話せるとはいえ、全員対応は困難。本来の診療業務に支障をきたす場面も見受けられました。

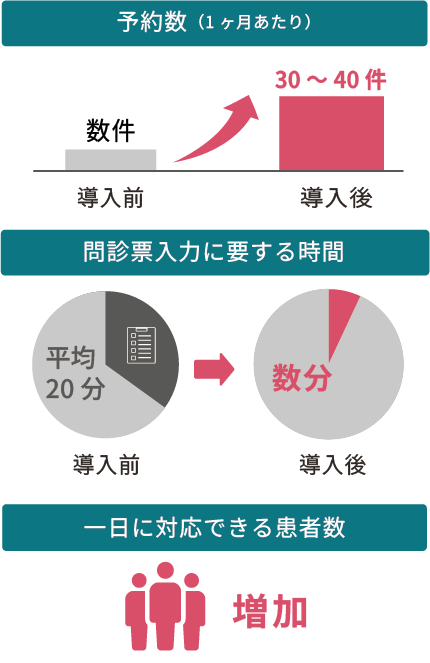

「入口のDX」がもたらした効果

天野氏)Web問診票の導入により、イーヘルスクリニックでは以下のような成果が得られました。定量的な改善点として、予約が導入前は1ヶ月数件だったものが30~40件へと大幅に向上。予約センターへの問い合わせ件数も減少しました。また、問診票入力に要する時間は平均20分から数分へと短縮され、一日に対応できる患者数が増加しています。

次に定性効果として、外国人患者からは「母国語で事前入力できる安心感」が評価され、再訪意向(LTV)は導入前に比べ上昇。スタッフからも「事前情報をもとに診療準備ができるため、コミュニケーションがスムーズになり、診察室の滞留時間が減った」との声が上がっています。

天野氏)外国人患者に限らず、日本人患者に対しても問診を必須化しています。患者さんが事前に情報を入力してくださるので、医師としても診療前に“何を求めているか”が分かり、心の準備ができる。これは非常に大きいですね。

平良氏)こうした仕組みがあることで、患者さんの安心にもつながりますし、医師側の心理的負担も軽減されます。さらに、問診票は多言語に対応しているので、日本語以外を話す方との初期コミュニケーションの障壁もぐっと下がるんです。とても嬉しい成果につながったと感じています。

DX化で生まれた新たな課題と、今後の展望

天野氏)一方で、患者数が増加したことで新たな課題も生まれています。

自分の専門領域外の患者さんも増えていて、他科に案内するケースが多くなりました。でも、『紹介できる外国語対応可の病院が分からない』『紹介状が出せない』などの壁があり、患者さんが受付で座ったまま、行き先が決まらないケースも出てきました。今後は、多言語対応可能な医療機関間の連携や、地域での紹介ネットワークの構築も求められるなと感じています。

医療現場のマインドセットを変える「DX」の力

天野氏)あらためて、外国人対応は特別なことではなく、日常の一部になるべきだと思いますね。これから訪日外国人はさらに増加するでしょうし、非日常をどう日常化していくかを、我々医療機関はもちろん、サービスベンダーも意識したいですね。

平良氏)そのとおりですね。“外国人だから大変”という感覚自体が、DXの仕組みによって無くなりつつあるんですよね。『普通に対応できている』ことが、スタンダードになってきています。

ツールがうまく回れば、医師もスタッフも負担は大きく減ります。最初の接点である受付と問診がスムーズであれば、診療の質も上がるし、患者さんも満足します。今後、医療の現場がより多様化し続ける中で、DXの果たす役割はますます重要になっていくと感じますね。これからがとても楽しみです。

「外国人対応」ではなく、「患者対応」の延長線にある未来へ

天野氏)現場の実感として、外国人患者への対応には「時間がかかる」「説明が伝わりにくい」「トラブルになりやすい」といった負担があるのは事実です。特にクリニック規模の医療機関では、「日本人患者と同じ診療報酬で、手間が増える」という構造的な課題も指摘されました。こうした負担感から、外国人受け入れを敬遠する医療機関が一定数存在していることも否めません。

しかし、現実には訪日外国人の数はコロナ前を上回る勢いで増加しており、2026年以降もさらなるビザ緩和が進めば、地域の医療現場にも確実に影響を与えることになります。コンビニや飲食店で外国人店員が当たり前になったように、医療の現場でも「対応せざるを得ない」状況はすでに始まっています。

平良氏)そのとおりですね。ベンダー側の我々もさまざまな医療機関とお話する中で意識の変化は感じています。その中で重要なのは、「外国人患者だから特別な対応が必要」と身構えるのではなく、「一人ひとりの患者に向き合う」という本来の医療の姿勢に立ち返ることだと感じます。言葉が通じなくても、適切なツールや体制があれば大きなトラブルにはなりません。むしろ、それが集患や売上アップにもつながるポテンシャルを秘めていると思いますね。

平良氏)私たちが提供する「Ambii」のような多言語対応のWeb問診票サービスや、メディフォンが提供する医療通訳・多言語対応支援といった仕組みを組み合わせることで、外国人患者であっても「日本人と同じくらいの時間・労力」で対応できるようになるでしょう。“対応できる”と“実際に対応する”の両輪が揃えば、十分に受け入れは可能ですね。

天野氏)「外国人対応」を特別視するのではなく、「患者対応」の延長線として自然に組み込む視点こそが、これからの医療に求められる変化です。

こうした提言を一つひとつの医療機関が実践していくことで、医療サービスそのものの革新が加速し、国内外を問わず多様な患者に質の高い医療を届けられる体制が、日本全国で着実に築かれていくことでしょう。