ブログ > 【イベントレポート_参加者用】外国人患者受入れ担当者ワークショップ&交流会(2025年10月)

【イベントレポート_参加者用】外国人患者受入れ担当者ワークショップ&交流会(2025年10月)

-

2025.10.20

メディフォン株式会社は2025年10月8日(水)に外国人患者受入れ担当者ワークショップ&交流会をオンラインで開催いたしました。本記事では今回の交流会の様子をご紹介します。

開催概要

| ■ タイトル 外国人患者受入れ担当者ワークショップ&交流会 ■ 日時 2024年10月8日(水)15:00~16:30 ■ 開催場所 メディフォン株式会社オフィス(東京都港区赤坂6丁目14-2 赤坂倉橋ビル) ■ 主催:メディフォン ■ 内容 ・オープニングトーク「外国人医療の最新動向」 登壇:北村 純(メディフォン) ・講演「ユーザー活用事例の紹介」 登壇:地方独立行政法人 那覇市立病院 国際医療支援室 田港 百合子様 ・グループワーク ・質疑応答 |

当日の様子について

①オープニングトーク

まずは弊社医療支援部の北村よりご挨拶を行いました。オープニングトークとして「外国人患者の最新動向」についてお話しいたしました。

オープニングトーク「外国人患者の最新動向」の内容

・国内の外国人数は在住・訪日ともにコロナ禍を終えて急増しており、今後も引き続き増加が考えられます。

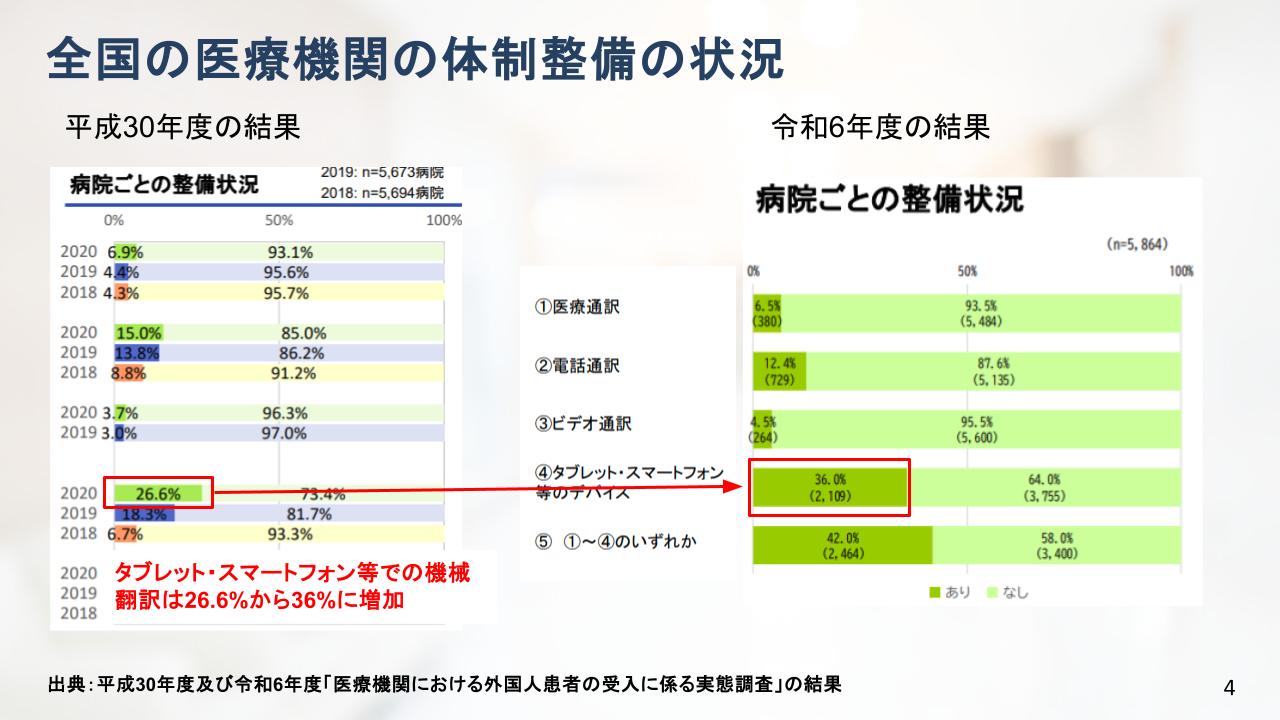

・医療機関では機械翻訳の利用やJMIP認証機関が増加しているなど、体制整備が徐々に勧められています。

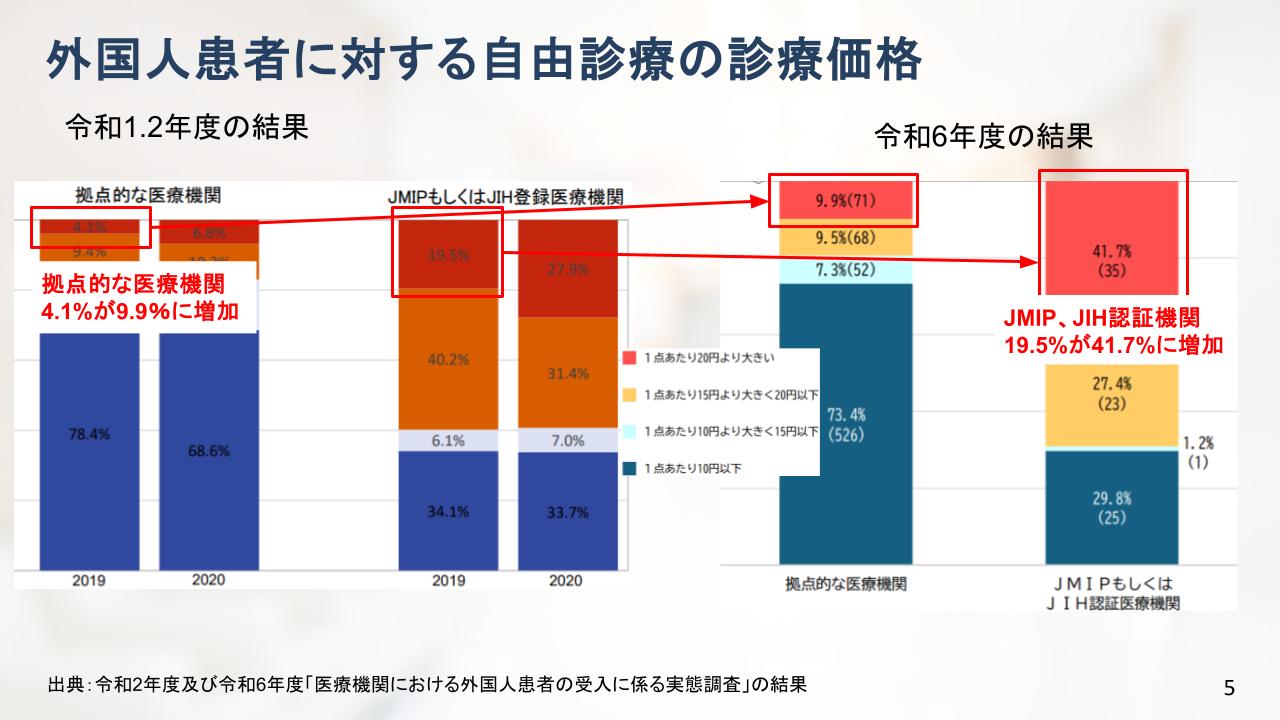

・増え続ける外国人患者について、自由診療の診療価格の設定など医療機関は新たな対応を迫られています。

②講演「ユーザー活用事例の紹介」

続いて、地方独立行政法人 那覇市立病院 国際医療支援室の田港 百合子様にご登壇いただき、メディフォンの導入後どのようにサービスをご活用していただいているかを講演いただきました。

講演内容

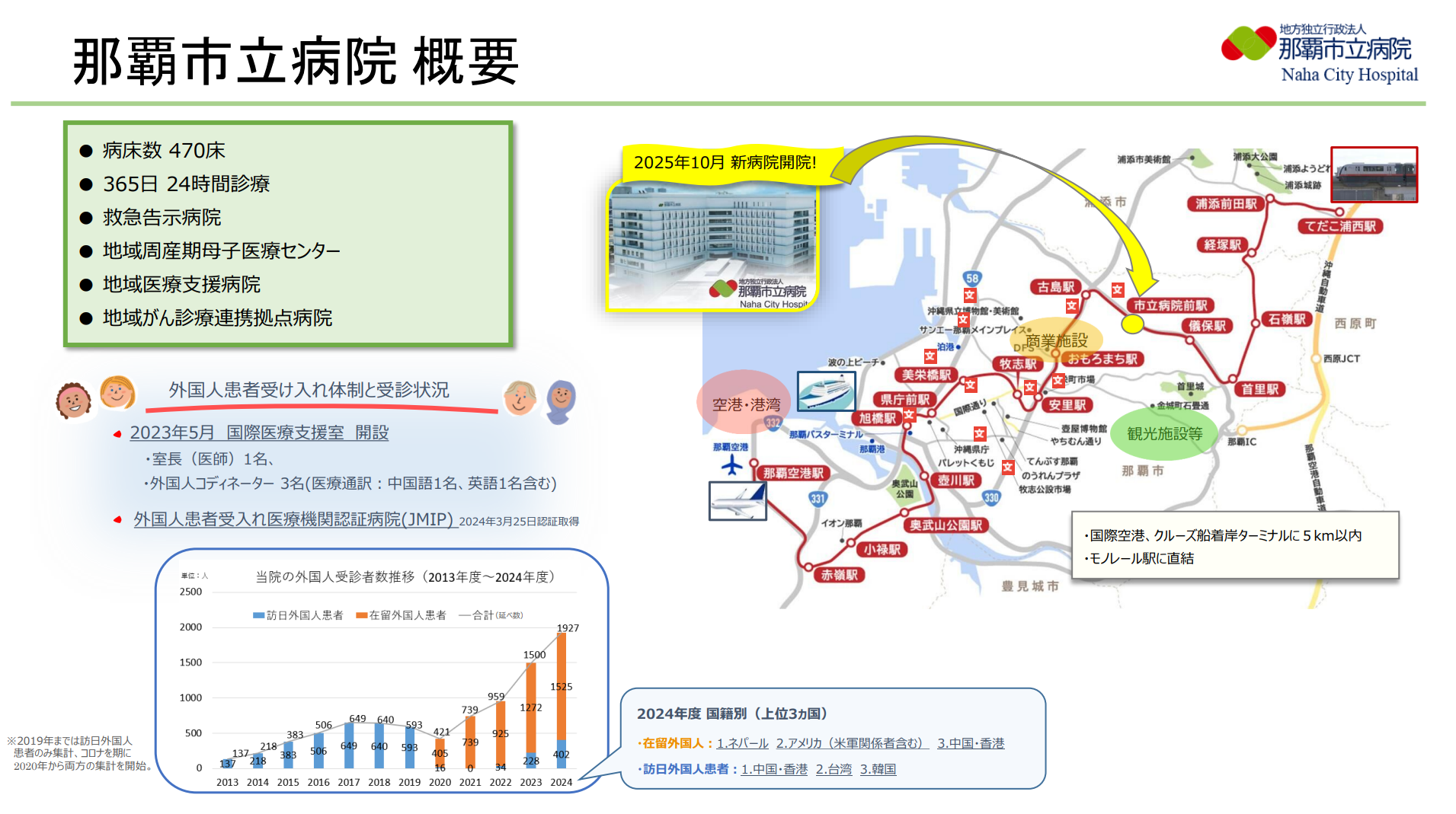

那覇市立病院の概要

那覇市立病院は470床の急性期病院です。国際空港やクルーズターミナルが近く、近隣には観光スポットや商業施設、日本語学校などが散在しているため、外国人の受診が多い。

那覇市立病院では2023年に国際医療支援室を開設。医師1名、コーディネーター3名で運営。

2024年には1年間で1900人以上の外国人患者を受入れた。

メディフォンの導入について

メディフォンの導入前、那覇市立病院では増加する外国人患者に対し、タブレットの数が足りていないという課題がありました。

田港様「メディフォンはコストを抑えてタブレット台数を増やせる(タブレットにアプリをインストールできる)という点、そして希少言語を含んだ対応言語の種類の多さについて特に好印象でした。一方、初めて使う機械のため操作に戸惑っていた人もいて、練習が必要だとも感じました。」

那覇市立病院の取り組み

また院内では、翻訳・通訳ツールの利用以外にも多くの外国人患者対応に関する取り組みが行われています。

・スタッフ向けに通訳タブレットの利用方法に関する勉強会や多文化・外国人受入れの勉強会を開催

・多言語の資料を準備

受付申込書:全スタッフが見れるように電子カルテにスキャン

各同意書:電子カルテに格納し活用

・院内マップは5言語で作成、看板や案内表示などは日・英で表示

・マニュアル作成

③グループワーク

5つのグループに分かれて20分間お話しいただきました。その後各グループで話し合った内容を全体にご共有いただきました。

Aグループ トークテーマ:見えない「文化」の壁

発表:佐世保市総合医療センター様

「私たちのグループではマスク着用、食事、面会制限の3つのテーマについて話しました。まずマスク着用については、佐世保では米軍基地の方が多く、なかなか着用いただけないことがあるので、目につく場所に張り紙をしています。食事に関しては、京都第一赤十字病院さんでは、ムスリムの方のハラール食をできる範囲で対応しているとのことです。また、面会制限については、患者さんから面会時間が短すぎるという声を頂くことがありました。感染症対策のためと説明し納得してもらったり、コロナ禍の際はオンライン面会や、面会希望の方にメッセージを書いてもらって患者さんに届けるといった対応が話題に上がっていました。」

Bグループ トークテーマ:「言葉」の問題

発表:大阪市立総合医療センター様

「私たちは対応に困った患者さんについてと通訳の利用料について話し合いました。終末期医療で家族がいない外国籍の患者さんの対応の際に同意を得られず困ったという例や、ベトナムへの帰国支援の際、患者さんに通訳を呼んだり帰国するためのお金がないというケースがありました。また、通訳の料金を患者さんに請求するのかということについても議論しました。」

C1グループ トークテーマ:院内の「チームワーク」

発表:熊本赤十字病院様

「熊本赤十字病院はJMIPの受審がこれからで、全部署から担当者を集めてプロジェクトチームを組織しています。受審に向けた運用をしているのですが、院内での認知度が上がっていないという課題があります。解決策は出ませんでしたが、医療安全の研修会をするのはどうかという意見を頂きました。」

C2グループ トークテーマ:院内の「チームワーク」

発表:メディフォン 王

「皆さんチームワークに関して課題があるとのことでした。高知医療センター様はワーキンググループが立ち上がったところで、これから連携・協力体制を整えていきたいという状況です。名古屋共立病院様では『受入れ委員会』にて、受入れ前の確認や問題発生時の対応行っていらっしゃいます。丸子中央病院様は現在ワーキンググループ等はなく、木下様が一人で対応されているそうです。他院のワーキンググループが立ち上がった経緯について知りたいとのことでした。」

Dグループ トークテーマ:「お金」の話

発表:長岡赤十字病院様

「私たちは主に未収金について話し合いました。当院では入院費の支払いを退院後一週間を目途に請求書を送っているのですが、外国人の場合は未収金の可能性が高くなるとJMIPの訪問審査で指摘を受けました。他の病院の対策をお聞きしたところ、カード一括で支払いをお願いすることや、カードの上限を上げてもらうこと、患者の知人の連絡先を複数控えておくことなどを共有いただきました。」

④質疑応答

最後に参加者の皆様からご質問を頂き、全体でお悩みを共有する時間を取りました。

行政のサポートを受けられるようにするには…?

高知医療センター様

「現在県が外国人誘致を進めていてクルーズ船からの来院が増えています。ですが、県からのサポートはあまりなく、各医療機関で体制整備をしてほしいと言われてしまいました。

行政のサポートを受けたい場合、どのような働きかけをしたらよいか、方法があれば伺いたいです。

また、診療報酬を引き上げる場合、当院は県立のため議会を通さなければならずハードルが高いです。皆さんの中で同様の事例があれば知りたいです。」

永尾様

「大阪府では無料遠隔通訳サービスや未収金対策の補助金(補助額20万)はあります。私が府立の病院に勤務していた時、府に対して『未収金を補填してほしい』と伝えたら、補填はされなかったのですが、補助金の事業が始まりました。補助金の元手となるお金は宿泊税から回しているという噂です。」

「診療報酬に関しては、大阪国際がんセンターでは議会を通して1点30円になりました。 府としては国際ツーリズムを進めていくという理由で30円になりました。」

経済関係のビザを持った入国者が医療目的で来院しているように感じる

福岡大学病院様

「中国の方で経済関係のビザで入国されたようですが、明らかに医療目的だと感じたことがありました。ビザ関係であやしいと思ったとき、病院から入国管理局に報告をしてもいいのか悩んでいます。100%とは言い切れないので情報提供していいのか、無礼にならないかと考え、何も言えずもやもやしてしまいます。皆さんはこのような経験はありますか?」

大阪市立総合医療センター様

「大阪にはそのような方はたくさんいます。個人情報だし一つひとつ報告はしていません。そっとしておいた方がいいかもしれないですね。なぜ保険証を持っているのか不審に思っても追及せず、保険証があってラッキーだと思うことにしています。」

赤字か黒字か

社会医療法人社団三思会様

「当社の医療機関では、外国人患者を日々迎えていますが、積極的に受け入れるのは社内の心理的バリアが多いと感じています。

1点10円での診療は手間がかかりますし、お金にもならず、訴訟リスクもあります。やればやるほど赤字になるように思いますが、皆さんは赤字でも対応しているのか、黒字になっているのかお聞きしたいです。」

高知医療センター様

「1点10円なので間違いなく赤字ですね。スタッフが個人で対応していて、人件費的にもマイナスです。県内の公立病院では唯一の救急病院で、スタッフの不満が溜まっています。

ワーキンググループを立ち上げて少しでも負担を軽減させたいと思っていて、同じ悩みを抱えています。」

福岡大学病院様

「当院は私立で、現状1点20円ですが、30円に上げようとしています。20円でも初診だけで終わってしまうとなかなか黒字にはならないです。手術や入院でとんとんかなと。20円にする以前は外国人コーディネート料として、数万円頂くよう同意書を取っていました。今はやめましたが、別途設定が可能であれば少し良くなるかもしれないです。」

交流会を振り返って

今回の交流会は、初のオンライン形式での開催となりました。 当日は一部予期せぬトラブルもあったものの、日本各地の医療機関から多くの参加者が集い、外国人診療に関する日頃の悩みや課題を共有する貴重な場となりました。

今後も外国人診療に携わる皆様のより良いサポートができますよう、同様の機会を設けたいと考えていますので、ぜひご参加をお待ちしております。